現在公演中の作品と今後公演予定の作品をご紹介いたします。

映画「木の上の軍隊」2025年上映決定

映画「木の上の軍隊」 2025年

実話をもとに描かれた

こまつ座戦後"命の"三部作第2作

初の映画化

映画「木の上の軍隊」

原案井上ひさし

沖縄出身平一紘監督

戦後80年2025年上映

こまつ座X

こまつ座Instagram

こまつ座『木の上の軍隊』

井上ひさしが書かなければならないとしてあげていた「ヒロシマ」「ナガサキ」「オキナワ」

その一つの「オキナワ」

大量の資料とメモをもとに

こまつ座代表井上麻矢が遺志を継ぎ、劇作家逢来竜太さん、演出家栗山民也さんと完成させ2013年に初上演。

再演、再再演を経て、2019年には沖縄でも上演。

世界からも注目される作品のひとつとなりました。

そして、

戦後80年2025年に初の映画化です。

詳細はまた後日発表いたします。

みなさま、お楽しみにしていてください☆

※システムの関係上

「チケットの購入はこちら」とありますが現在映画「木の上の軍隊」のチケット販売などは行っておりません。

映画「木の上の軍隊」 2025年

実話をもとに描かれた

こまつ座戦後"命の"三部作第2作

初の映画化

映画「木の上の軍隊」

原案井上ひさし

沖縄出身平一紘監督

戦後80年2025年上映

こまつ座『木の上の軍隊』

井上ひさしが書かなければならないとしてあげていた

「ヒロシマ」「ナガサキ」「オキナワ」

その一つの「オキナワ」

大量の資料とメモをもとに

こまつ座代表井上麻矢が遺志を継ぎ、劇作家逢来竜太さん、演出家栗山民也さんと完成させ2013年に初上演。

再演、再再演を経て、2019年には沖縄でも上演。

世界からも注目される作品のひとつとなりました。

そして、

戦後80年2025年に初の映画化です。

詳細はまた後日発表いたします。

みなさま、お楽しみにしていてください☆

※システムの関係上

「チケットの購入はこちら」とありますが現在映画「木の上の軍隊」のチケット販売などは行っておりません。

~

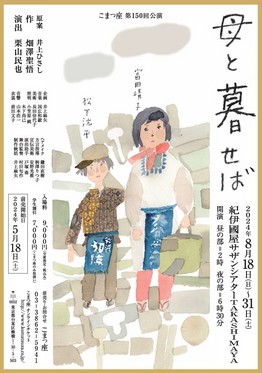

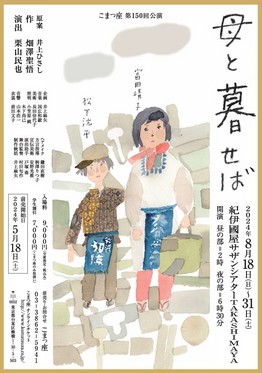

こまつ座 第150回公演 『母と暮せば』

作: 畑澤聖悟

演出:栗山民也

出演

富田靖子 松下洸平

☆コメント☆

畑澤聖悟さんからコメント☆

栗山民也さんからコメント☆

☆冨田靖子さんからコメント

☆松下洸平さんからコメント

《東京公演》

8月18日(日)〜31日(土)

紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA

こまつ座での一般発売の販売予定枚数は終了いたしました。

今後、キャンセル席や当日券の販売等も検討しております。

詳細はこまつ座HPやSNSにてお知らせいたしますので発表をお待ちください。

《全国公演》 7月、8月

●大阪公演 SKYシアターMBS

7月25日(木)15:30

7月26日(金)12:00/15:30

7月27日(土)12:00/15:30

7月28日(日)12:00/15:30

【主催】新歌舞伎座/MBSテレビ

【お問合せ】新歌舞伎座テレホン予約センター 06-7730-2222

●沖縄公演 糸満市観光文化交流拠点施設 シャボン玉石けんくくる糸満

※※チケット発売日6月18日(火)※※

8月3日(土) 13:00/17:00

8月4日(日) 13:00

【主催】琉球新報社

【お問合せ】琉球新報社 098‐865‐5255

「母と暮せば」沖縄公演 観劇スペシャルツアー

6月5日(水)10時発売

3日17時公演のチケット付き

公演後、出演者からの一言も予定

ツアーでは、映画「母と暮せば」の思い出の地をたどる 「#長崎追想 父・井上ひさしへの旅」(2023)特別上映会& #井上麻矢のトークショーも!

【ツアーお問い合わせ】

株式会社国際旅行社

https://its1.jp/travel_details/?tcode=YAG024

098-864-5931

https:///?tcode=YAG024●九州・演劇鑑賞会(会員登録制)

佐世保 アルカスSASEBO大ホール

8月7日(水)18:30

【お問合せ】佐世保市民劇場 0956-22-5294

佐賀 佐賀文化会館中ホール

8月8日(木)19:00

8月9日(金)13:00

【お問合せ】佐賀市民劇場 0952-26-0791

島原 島原文化会館

8月10日(土)18:30

【お問合せ】島原市民劇場 0957-63-3137

長崎 長崎市民会館文化ホール

8月11日(日)18:30

8月12日(月・祝)13:30

8月13日(火)12:00

【お問合せ】長崎市民劇場 095-823-6588

大村諫早 シーハットおおむら さくらホール

8月14日(水)14:00/18:00

【お問合せ】大村諫早市民劇場 0957-24-1015

5月18日(土)

こまつ座 第150回公演 『母と暮せば』

作: 畑澤聖悟

演出:栗山民也

出演

富田靖子 松下洸平

《東京公演》

8月18日(日)〜31日(土)

紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA

《全国公演》

大阪公演 SKYシアターMBS

7月25日(木)15:30

7月26日(金)12:00/15:30

7月27日(土)12:00/15:30

7月28日(日)12:00/15:30

【主催】新歌舞伎座/MBSテレビ

【お問合せ】新歌舞伎座テレホン予約センター 06-7730-2222

沖縄公演 糸満市観光文化交流拠点施設 シャボン玉石けんくくる糸満

チケット発売日6月18日(火)

8月3日(土) 13:00/17:00

8月4日(日) 13:00

【主催】琉球新報社

【お問合せ】琉球新報社 098‐865‐5255

●九州・演劇鑑賞会(会員登録制)

佐世保 アルカスSASEBO大ホール

8月7日(水)18:30

【お問合せ】佐世保市民劇場 0956-22-5294

佐賀 佐賀文化会館中ホール

8月8日(木)19:00

8月9日(金)13:00

【お問合せ】佐賀市民劇場 0952-26-0791

島原 島原文化会館

8月10日(土)18:30

【お問合せ】島原市民劇場 0957-63-3137

長崎 長崎市民会館文化ホール

8月11日(日)18:30

8月12日(月・祝)13:30

8月13日(火)12:00

【お問合せ】長崎市民劇場 095-823-6588

大村諫早 シーハットおおむら さくらホール

8月14日(水)14:00/18:00

【お問合せ】大村諫早市民劇場 0957-24-1015

入場料 9,000円

学生割引 7,000円(こまつ座のみ取り扱い)

※全席指定・税込み

※上演時間:1時間30分予定(休憩なし)

※開場は開演の30分前です。

★販売&発券手数料無料★

こまつ座オンラインチケット

こまつ座 03-3862-5941

チケットぴあ

https://pia.jp/

イープラス

https://eplus.jp/komatsuza/(PC&スマホ)

※ファミリーマート店舗でも直接購入いただけます。

カンフェティ

0120-240-540(平日10:00〜18:00)

http://confetti-web.com/komatsuza

キノチケットカウンター

新宿東口・紀伊國屋書店新宿本店1階インフォメーションカウンター内(店頭販売 10:00〜18:30)

キノチケオンライン

https://store.kinokuniya.co.jp/ticket/

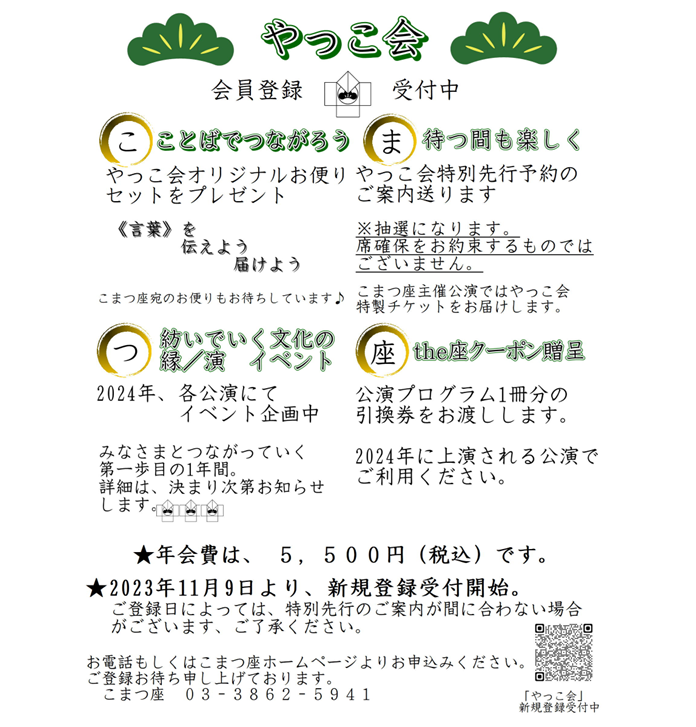

「やっこ会」はじまる

11月9日(木)新規会員登録開始

こまつ座は2024年度より、会員組織「やっこ会」を発足いたします。

☆ことばでつながろう

やっこ会オリジナルお便りセットをプレゼント

《言葉》を伝えよう届けよう

☆待つ間も楽しく

やっこ会特別先行予約のご案内を送ります。

※『母と暮せば』に関しましては、現時点では東京公演のみのお取り扱いを予定しております。

地方公演も先行を行うことが決まりましたら、随時ご案内いたします。

※抽選になります。

※席確保をお約束するものではございません。

☆紡いでいく文化の縁/演 イベント

2024年、各公演にてイベント企画中

みなさまとつながっていく第一歩目の1年間。

詳細は、決まり次第お知らせします。

☆the座クーポン贈呈

公演プログラム1冊分の引換券をお渡しします。

2024年に上演される公演でご利用ください。

★年会費は、 5,500円(税込)です。

★2023年11月9日より、新規登録受付開始。

ご登録日によっては、特別先行のご案内が間に合わない場合がございます。ご了承ください。

3月22日までにご入会いただいたお客様には、『母と暮せば』先行予約のご案内をお送りいたします。

お電話もしくはこまつ座ホームページよりお申込みください。

こまつ座 0338625941

2024年井上ひさし生誕90年 第三弾

芭蕉通夜舟

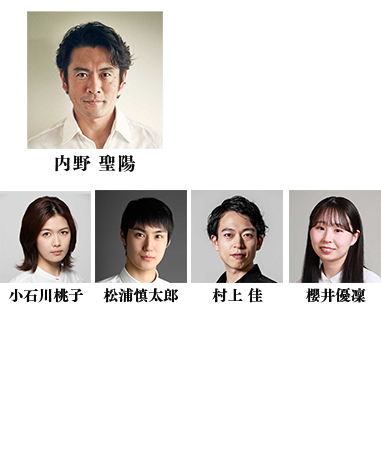

こまつ座 第151回公演『芭蕉通夜舟』

作: 井上ひさし

演出:鵜山仁

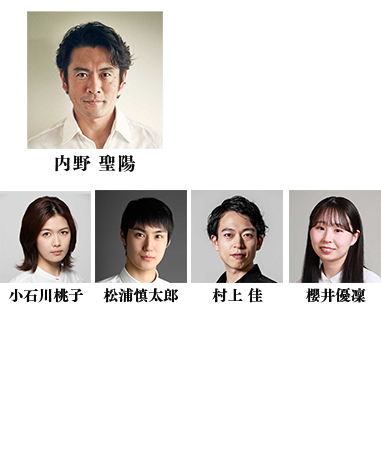

出演

内野聖陽

小石川桃子 松浦慎太郎 村上佳 櫻井優凜

《東京公演》

10月14日(月・祝)- 10月26日(土) 紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA

《全国公演》

◎群馬公演

【日時】10月29日(火) 18:30開演

【会場】高崎芸術劇場 スタジオシアター

【主催】高崎芸術劇場(公益財団法人 高崎財団)

【お問い合わせ】公益財団法人 高崎財団 TEL 027-321-7300

【入場料】6,000円(税込) U-25席:2,500円(税込)

【前売り開始】《Web先行》 7/26 (金)10:00 《電話》7/30(火)10:00 《窓口》7/31(水)10:00

◎宮城公演

【日時】11月2日(土)14:00開演

【会場】名取市文化会館 大ホール

【主催】ニイタカプラス 【共催】財団法人 名取市文化振興財団

【後援】宮城県教育委員会、名取市教育委員会、仙台文学館

【お問い合わせ】ニイタカプラス TEL 022-380-8251(平日9:30〜18:00)

【入場料】プレミアムシート:12,000円(税込) S席:9,500円(税込) A席:7,500円(税込) U-25席:5,000円(税込)

【前売り開始】7/5 (金)10:00

◎岩手公演

【日時】11月12日(火)19:00開演

【会場】盛岡劇場 メインホール

【主催】公益財団法人 盛岡市文化振興事業団

【お問い合わせ】 盛岡劇場 TEL 019-622-2258

【入場料】一般:5,000円(税込) U-25チケット:2,000円(税込)(当日各500円増)

【前売り開始】8/29 (木)

◎兵庫公演

【日時】11月16日(土)13:00開演

【会場】兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール

【主催】兵庫県、兵庫県立芸術文化センター

【お問い合わせ】芸術文化センターチケットオフィス TEL 0798-68-0255

【入場料】一般:7,000円(税込)

【前売り開始】8/3(土)

◎丹波篠山公演

【日時】11月17日(日)15:00開演

【会場】田園交響ホール

【主催】丹波篠山市・丹波篠山市教育委員会

【お問い合わせ】丹波篠山市立 田園交響ホール TEL 079-552-3600

【入場料】一般:4,500円(税込) 友の会/グループ割:4,000円(税込)

【前売り開始】9/14 (土)9:00

◎名古屋公演

【日時】11月23日(土)17:00開演、24日(日)12:00開演/16:00開演

【会場】ウインクあいち 大ホール

【主催】メ〜テレ/メ〜テレ事業

【お問い合わせ】メ〜テレ事業 TEL 052-331-9966

【入場料】全席指定:9,000円(税込)※未就学児入場不可

車いす席:9,000円(税込)、U-25:4,500円(税込)

※車いす席、U-25はメ〜チケ(車いす席は電話のみ)にて一般発売より取り扱い

※U-25は、観劇時25歳以下対象(当日指定席券引換・座席数限定・要本人確認書類)

【前売り開始】8/17 (土)10:00

◎大阪公演

【日時】11月30日(土)14:00開演

【会場】枚方市総合文化芸術センター 関西医大 小ホール

【主催】枚方市総合文化芸術センター指定管理者 アートシティひらかた共同事業体

【お問い合わせ】枚方市総合文化芸術センター TEL 072-845-4910

【入場料】全席指定:7,000円(税込) 全席指定(注釈付):7,000円(税込)

※注釈付席は機材席前のお席になるため、鑑賞中機材音が気になる場合があります。予めご了承ください。

【前売り開始】会員先行 8/10 (土) 一般(電話・WEB)8/21(水) 窓口 8/22(木)※残席がある場合※各日10:00より発売

★演出・鵜山仁さんコメント

『奥の細道』の序文には、「月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人也」とあります。芭蕉は旅する、ハイクする、というのが通り相場ですが、この旅は、おそらく人間の一生の射程を超えて、月日とともにどこまでも、銀河の果てまでつながって行くはずだと思います。

そんな旅の道案内となるべく、アートがどんな役割を果たせるか、これがやはりわれわれにとっては、大きな関心事です。

今回、内野芭蕉が、40年来の旅のタスキを受け継いで、悠久の旅路の船頭をつとめます。

★内野聖陽さんコメント

またも一人芝居。いえ、ほぼ一人芝居。前回の『化粧二題』では、見えない透明の劇団員たちが居て、一人で演じていても孤独感はありませんでした。でも今回は『人は独りで生き、独りで死んでいくより他に道は無い』ことを極めるために苦吟した芭蕉さんです。聞いただけでも凄まじい人生!尻込みしそうです。しかし、役者というのも孤独なお仕事です。この作品を読んだときとても共感するメッセージが込められていると感じました。ほぼ一人で芭蕉の人生を背負うのは怖いけれど、井上ひさし先生の言葉の力、鵜山仁さんの熟練の演出、そして黒子役の若い共演者と共に、芭蕉の人生に食らいついて、挑みかかって、俳諧で道を究めた芭蕉の人生をあぶり出したいと思っております。

面白いことを深く、そして愉快に、そして真剣に、表現していきたいと、期待と恐怖ないまぜの状態の裏で、私の闘志はひそかに育ち始めております。

どうぞご期待ください。

8月3日(土)

こまつ座 第151回公演『芭蕉通夜舟』

作: 井上ひさし

演出:鵜山仁

出演

内野聖陽

小石川桃子 松浦慎太郎 村上佳 櫻井優凜

《東京公演》

10月14日(月・祝)- 10月26日(土) 紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA

《全国公演》

◎群馬公演

【日時】10月29日(火)18:30開演

【会場】高崎芸術劇場 スタジオシアター

【主催】高崎芸術劇場(公益財団法人 高崎財団)

【お問い合わせ】公益財団法人 高崎財団 TEL 027-321-7300

【入場料】6,000円(税込) U-25席:2,500円(税込)

【前売り開始】《Web先行》 7/26 (金)10:00 《電話》7/30(火)10:00 《窓口》7/31(水)10:00

◎宮城公演

【日時】11月2日(土)14:00開演

【会場】名取市文化会館 大ホール

【主催】ニイタカプラス 【共催】財団法人 名取市文化振興財団

【後援】宮城県教育委員会、名取市教育委員会、仙台文学館

【お問い合わせ】ニイタカプラス TEL 022-380-8251(平日9:30〜18:00)

【入場料】プレミアムシート:12,000円(税込) S席:9,500円(税込) A席:7,500円(税込) U-25席:5,000円(税込)

【前売り開始】7/5 (金)10:00

◎岩手公演

【日時】11月12日(火)19:00開演

【会場】盛岡劇場 メインホール

【主催】公益財団法人 盛岡市文化振興事業団

【お問い合わせ】 盛岡劇場 TEL 019-622-2258

【入場料】一般:5,000円(税込) U-25チケット:2,000円(税込)(当日各500円増)

【前売り開始】8/29 (木)

◎兵庫公演

【日時】11月16日(土)13:00開演

【会場】兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール

【主催】兵庫県、兵庫県立芸術文化センター

【お問い合わせ】芸術文化センターチケットオフィス TEL 0798-68-0255

【入場料】一般:7,000円(税込)

【前売り開始】8/3(土)

◎丹波篠山公演

【日時】11月17日(日)15:00開演

【会場】田園交響ホール

【主催】丹波篠山市・丹波篠山市教育委員会

【お問い合わせ】丹波篠山市立 田園交響ホール TEL 079-552-3600

【入場料】一般:4,500円(税込) 友の会/グループ割:4,000円(税込)

【前売り開始】9/14 (土)9:00

◎名古屋公演

【日時】11月23日(土)17:00開演、24日(日)12:00開演/16:00開演

【会場】ウインクあいち 大ホール

【主催】メ〜テレ/メ〜テレ事業

【お問い合わせ】メ〜テレ事業 TEL 052-331-9966

【入場料】全席指定:9,000円(税込)※未就学児入場不可

車いす席:9,000円(税込)、U-25:4,500円(税込)

※車いす席、U-25はメ〜チケ(車いす席は電話のみ)にて一般発売より取り扱い

※U-25は、観劇時25歳以下対象(当日指定席券引換・座席数限定・要本人確認書類)

◎大阪公演

【日時】11月30日(土)14:00開演

【会場】枚方市総合文化芸術センター 関西医大 小ホール

【主催】枚方市総合文化芸術センター指定管理者 アートシティひらかた共同事業体

【お問い合わせ】枚方市総合文化芸術センター TEL 072-845-4910

【入場料】全席指定:7,000円(税込) 全席指定(注釈付):7,000円(税込)

※注釈付席は機材席前のお席になるため、鑑賞中機材音が気になる場合があります。予めご了承ください。

【前売り開始】会員先行 8/10 (土) 一般(電話・WEB)8/21(水) 窓口 8/22(木)※残席がある場合※各日10:00より発売

入場料 8,500円

U-30(観劇時30歳以下) 6,000円

高校生以下(こまつ座のみ扱い) 2,000円

※全席指定・税込み

※上演時間:1時間30分予定

※当日券:開演の1時間前に劇場入口にて発売いたします。

※開場は開演の30分前です。

★販売&発券手数料無料★

こまつ座オンラインチケット

こまつ座 03-3862-5941

チケットスペース

03-3234-9999(10:00〜15:00※休業日除く)

http://www.ints.co.jp/

チケットぴあ

https://pia.jp/(PC&スマホ)

※セブン-イレブン店頭でも直接購入いただけます。

ローソンチケット

https://l-tike.com/(Lコード:31818 PC&携帯)

※ローソン・ミニストップ店内Loppiで直接購入いただけます。

イープラス

https://eplus.jp/komatsuza/(PC&スマホ)

※ファミリーマート店舗でも直接購入いただけます。

カンフェティ

0120-240-540(平日10:00〜18:00)

http://confetti-web.com/komatsuza

キノチケットカウンター

新宿東口・紀伊國屋書店新宿本店1階インフォメーションカウンター内(店頭販売 10:00〜18:30)

キノチケオンライン

https://store.kinokuniya.co.jp/ticket/

2024年井上ひさし生誕90年 第四弾

太鼓たたいて笛ふいて

こまつ座 第152回公演『太鼓たたいて笛ふいて』

作: 井上ひさし

演出:栗山民也

出演

大竹しのぶ 高田聖子 近藤公園 土屋佑壱 天野はな 福井晶一 朴勝哲

≪東京公演≫

11月1日(金) ー 30日(土) 紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA

≪全国公演≫

■大阪公演 新歌舞伎座

12月4日(水) 12:00

12月5日(木) 12:00

12月6日(金) 12:00

12月7日(土) 12:00/17:00

12月8日(日) 12:00

■愛知公演 ウインクあいち

■福岡公演 キャナルシティ劇場

■山形公演 やまぎん県民ホール

12月25日(水) 15:00

9月7日(土)

こまつ座 第152回公演『太鼓たたいて笛ふいて』

作: 井上ひさし

演出:栗山民也

出演

大竹しのぶ 高田聖子 近藤公園 土屋佑壱 天野はな 福井晶一 朴勝哲

≪東京公演≫

11月1日(金)ー 30日(土) 紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA

☆★スペシャルトークショー★☆

☆11月 7日(木)1時公演後

☆11月13日(水)1時公演後

☆11月20日(水)1時公演後

※トークショーは、開催日以外の『太鼓たたいて笛ふいて』のチケットをお持ちの方でもご入場いただけます。

※出演者は都合により変更の可能性がございます。

≪全国公演≫

■大阪公演 新歌舞伎座

12月4日(水) 12:00

12月5日(木) 12:00

12月6日(金) 12:00

12月7日(土) 12:00/17:00

12月8日(日) 12:00

■愛知公演 ウインクあいち

■福岡公演 キャナルシティ劇場

■山形公演 やまぎん県民ホール

12月25日(水) 15:00

入場料 10,500円

U-30(観劇時30歳以下) 6,500円

高校生以下(こまつ座のみ扱い) 3,000円

※全席指定・税込み

※上演時間:2時間45分予定(休憩含む)

※当日券:開演の1時間前に劇場入口にて発売いたします。

※開場は開演の30分前です。

こまつ座オンラインチケット

こまつ座 03-3862-5941

チケットスペース

03-3234-9999(10:00〜15:00※休業日除く)

http://www.ints.co.jp/

チケットぴあ

https://pia.jp/(PC&スマホ)

※セブン-イレブン店頭でも直接購入いただけます。

ローソンチケット

https://l-tike.com/(Lコード:31917 PC&携帯)

※ローソン・ミニストップ店内Loppiで直接購入いただけます。

イープラス

https://eplus.jp/komatsuza/(PC&スマホ)

※ファミリーマート店舗でも直接購入いただけます。

カンフェティ

0120-240-540(平日10:00〜18:00)

http://confetti-web.com/@/komatsuza

キノチケットカウンター

新宿東口・紀伊國屋書店新宿本店1階インフォメーションカウンター内(店頭販売 10:00〜18:30)

キノチケオンライン

https://store.kinokuniya.co.jp/ticket/